Il padiglione Italia alla Biennale d’arte 2019: Né questa né altra

21.11.19

, Arte

, Lucrezia Lucchetti

Ph. DGAPP-MiBAC

Venezia. Arsenale Nord- Giardino delle vergini. Poco più avanti il boat stop per raggiungere l’altra sede della Biennale, i giardini. Da lontano si intravedono le mani di Lorenzo Quinn, che partendo dai due argini, si toccano, si incrociano, si abbracciano, a costruire una specie di ponte, esattamente come la fisionomia della città lagunare vuole (non a caso l’nstallazione monumentale si chiama Building Bridges). Ed è esattamente quello che dovremmo sforzarci di costruire: collegamenti non muri, ponti non barriere. Oggi più che mai, la Serenissima si regge dolorante ma forte, sui suoi ponti e sulle sue fondamenta.

Dopo Indonesia e India, troviamo il padiglione Italia. L’entrata scura ci accompagna verso il pannello bianco con la spiegazione di “Né questa né altra- La sfida del Labirinto”. Questo è il titolo dell’esposizione, curata da Milovan Farronato, con le opere di Enrico David, Chiara Fumai e Liliana Moro.

La parola Labirinto ha la lettera maiuscola, proprio a sottolineare quale peso e quale entità deve recare il suo significato in questa esposizione. Venezia stessa è un labirinto continuo, ossessivo che ha ispirato l’immaginazione di tanti creativi come Jorge Luis Borges e Italo Calvino. E il sottotitolo “La sfida del Labirinto” si rifà esattamente ad un testo di Calvino del 1962, in cui l’autore con la metafora del labirinto, parla di come la letteratura con le sue linee ingarbugliate e solo apparentemente divergenti, può tracciare un percorso che in realtà segue delle regole rigorose e severe. Il mondo contemporaneo complesso e articolato, non chiede più di essere semplicemente rappresentato in modo oggettivo e realistico. Per Calvino attraverso i linguaggi si può andare oltre e avvicinarsi ad una rappresentazione estrema, cosmica. “Ho affidato all’arte la stessa visione” ha detto il curatore Milovan Farronato in un’intervista. E allora ecco che il percorso espositivo non segue delle traiettorie chiare, stigmatizzate, previste. Le modalità di fruizione sono varie, non prestabilite, non esiste un ordine, un tempo tramite cui assaporare le opere, non esistono cronologie o tematiche che possano battere il “terreno” per lo spettatore. Non c’è bisogno o obbligo di dover vedere tutto per forza. Il perdersi non è previsto, al massimo è un legittimo ritorno sui propri passi.

“Ogni strada si ricongiunge ad un’altra, ogni scelta è giusta, non ne esiste una sbagliata […]. Forse ad un certo punto potreste persino trovare voi stessi, ma se sarete più fortunati, invece […] potreste addirittura incontrare qualcun altro che vi distragga, per un momento, da voi stessi e vi faccia ancora una volta cambiar strada, distogliendovi da quella ricerca infinita di assoluti introvabili […].” E allora ecco che “Paradiso artificiale” di Liliana Moro, un lunghissimo muro di gomma spugna gialla con uno specchio di fronte, ci fa concentrare su noi stessi e al contempo crea una dimensione ovattata, assurda, come lontana, trattenendo suono, luce, polvere e anche il tempo. A lungo andare da questo stesso sarà consumata. Vige il silenzio e anche il rispetto per la nostra immaginazione. E ancora sempre Liliana Moro in “Quattro stagioni” pone ombrelloni a righe, sedie e tavolini da mare consumati, simboli di discussioni, incontri, pasti e convivialità, per ricreare uno spazio che accenna al susseguirsi ciclico di tempi e stagioni, mentre in sottofondo sempre di Liliana Moro dal titolo “…..senza fine” un diffusore acustico a tromba canta Bella Ciao, canzone simbolo della lotta partigiana, in lingue diverse, attraverso voci chiare, limpide, disparate, sicure ma melanconiche. Il suono riecheggia per l’intero padiglione.

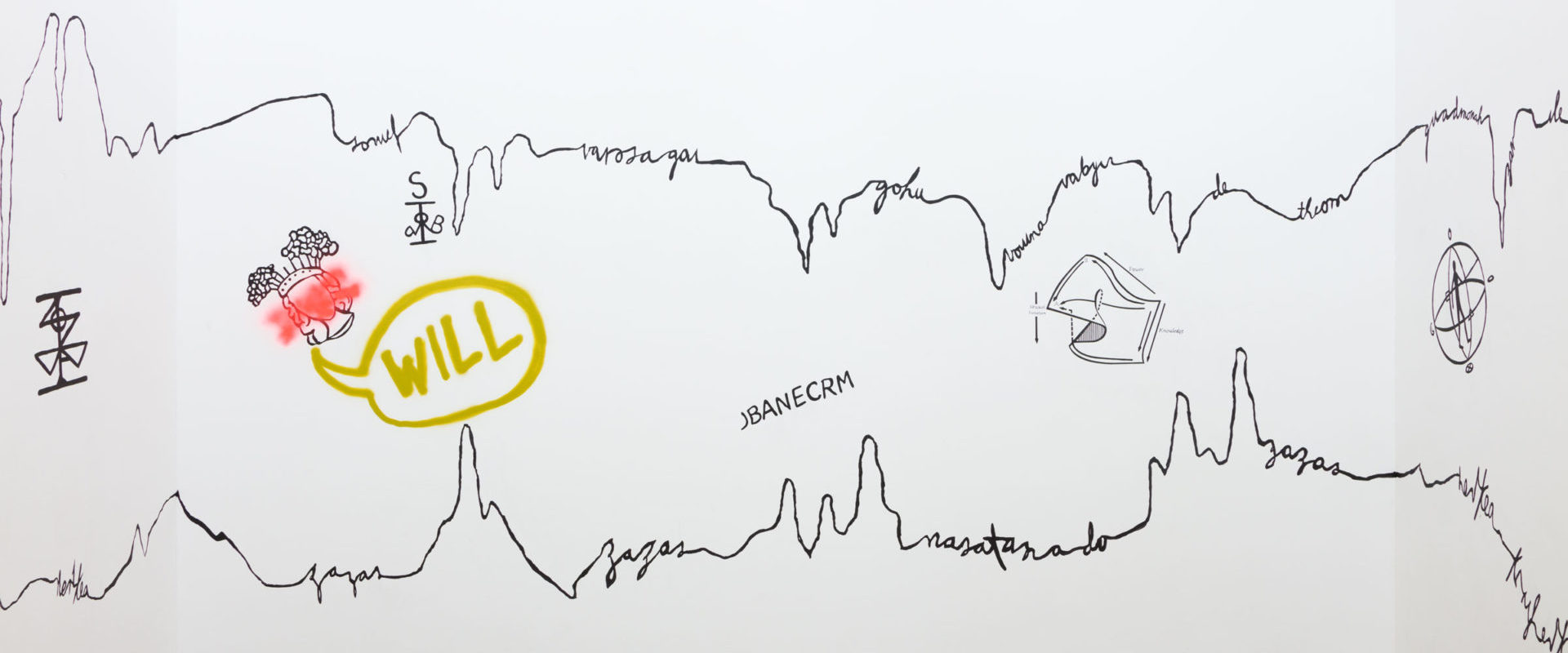

In “This last line cannot be translated” l’opera di Chiara Fumai, artista giovanissima recentemente scomparsa, intreccia in un murale su sfondo bianco, linee e parole dell’invocazione di una Messa del Caos, che ricreano i contorni di stalagmiti e stalattiti di una grotta, con annessi simboli, sigilli e istruzioni per l’uso di un rituale di protezione contro i condizionamenti sociali e spirituali, contro le forze distruttive delle gerarchie patriarcali.

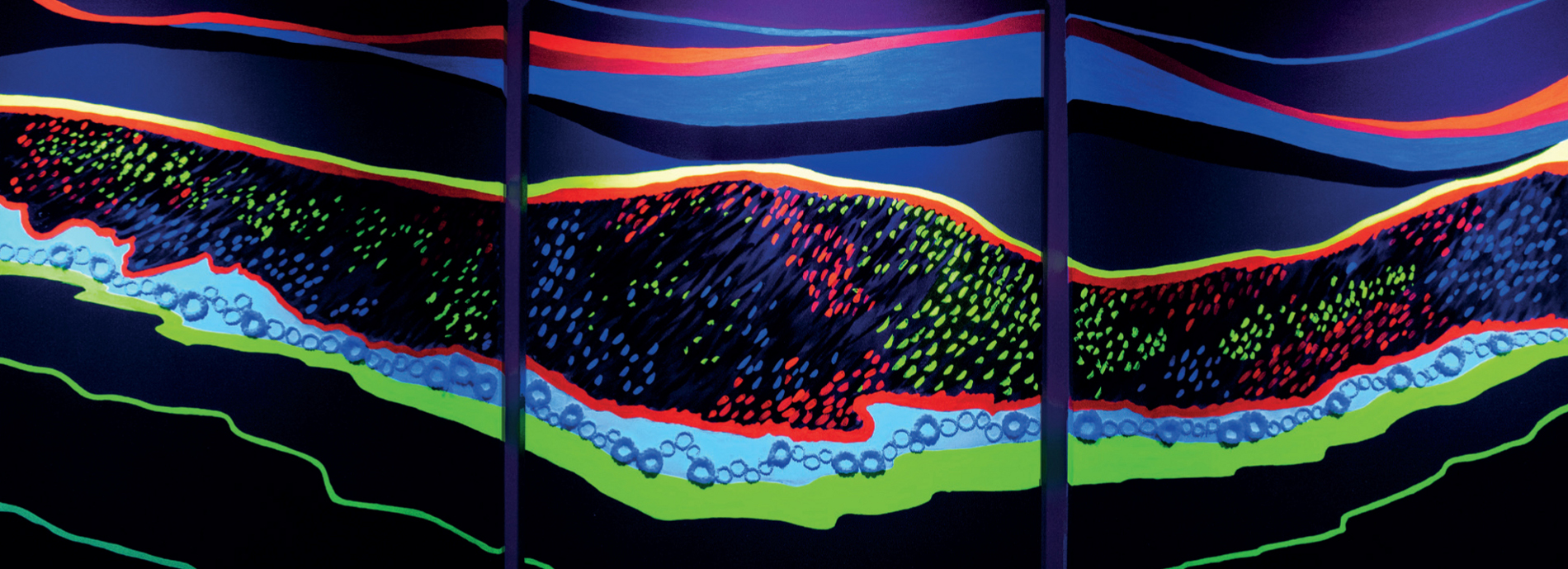

Enrico David in “Tutto il resto è spegnere II” crea un ambiente affollato, malapena accessibile con gruppi di creature pluricefale, con la stessa identica fisionomia che ripetendosi forma un esercito di sorelle, riprodotte sessualmente per mitosi. Ibride, rattrappite, corrose dal tempo che ci è suggerito anche da una triade di archi di diverse proporzioni e altri motivi spaziali e architettonici, ripetuti anche altrove nella mostra. Un tempo che avanza, o che retrocede, immobile però negli sguardi assorti di quelle teste gemelle.

Milovan e il tridente di artisti dice allo spettatore: vai, comincia da dove ti pare e come ti pare, continua per il verso che preferisci, che senti più tuo, non esiste un modo giusto per godere di tutto ciò. Non c’è confusione in questo, non esiste disconnessione. Tutto è regolato, ponderato, alla fine troverai la tua strada e potrai seguirla in solitario o potrai imbatterti in quella di qualcun altro. Ed ecco esiste forse qualcosa di migliore che farsi interrompere? Incontrare altri occhi, altre sensibilità, altre paure, altri smarrimenti? Esiste qualcosa di migliore del “toccarsi”, scontrarsi, allinearsi con l’altro, conoscersi attraverso l’altro?

Lucrezia Lucchetti

RIFLESSO

Registrazione Tribunale di Perugia n.35 del 09/12/2011

ISSN 2611-044X